Wieder einmal setzt der November der Kulturbranche unerbittlich zu. Bei der DOK Premiere „In den Uffizien“ waren die Säle aufgrund der hohen Infektionszahlen nur zur Hälfte besetzt. Zum Filmgespräch mit Goggo Gensch (HDF) kam Enrique Sánchez Lansch.

Keine klassische Kunst-Doku

Corinna Belz und Enrique Sánchez Lansch haben sich nicht hinreißen lassen, mit ihrem Uffizien-Film Nachhilfeunterricht in Kunstgeschichte geben zu wollen. Sie verzichten nicht nur auf eigene historische Einordnungen, sondern sogar darauf, die Werke der italienischen Renaissance ihren Schöpfern Leonardo, Botticelli, Tizian, Caravaggio und anderen zuzuordnen. „Wir haben da ganz klar eine Grenze gezogen, weil sich viele Informationen durch Dialoge oder die Szene selbst erschließen.“ So Enrique auf eine Frage aus dem Publikum. „Wir wollten keine Schrifteinblendungen oder Tafeln von vorn bis hinten. Wir glauben, dass man ohne all das viel tiefer in das Filmerlebnis eintauchen kann.“

Recht hat er! Wer so etwas wie eine TV-Wissens-Doku über Kunst erwartet hatte, wurde mit etwas Besserem belohnt. Einer Kamera, die mit den Meisterwerken der Medici-Zeit auf Augenhöhe kommuniziert; einer Autorenrecherche, die ihre Nase genau dort hineinsteckt, wo wir auch mit Eintrittsticket vor verschlossenen Türen stünden; einer Begegnung mit Museumsleuten, die sich angesichts ihrer Aufgaben in Demut und Hingabe fügen.

Corinna Belz und Enrique Sánchez Lansch haben Erfahrung mit Filmen über Kunst und, man kann es nicht anders sagen, ein gutes Händchen. Ihnen gelingt eine Form der Vermittlung, die erstens vollkommen unprätentiös ist und der, zweitens, alles Bildungsbürgerliche fremd ist. Enrique im Publikumsgespräch: „Es gibt unendlich viele spannende Backstories, etwa über die Künstlerin Artemisia Gentileschi, einer Zeitgenossin Caravaggios, die man in so einem Film erzählen könnte, aber nochmal, man muss sich eine Grenze setzen.“

Große Meister auf großer Leinwand

Über zwei Jahre dauerten die Dreharbeiten in Florenz, insgesamt 50 Drehtage. An der Kamera waren abwechselnd Johann Feindt und Thomas Riedelsheimer. „Es war wirklich ein Glück“, so Enrique, „dass wir nicht mit vier, fünf, sechs oder sieben Kameraleuten, wie das schnell bei einem Langzeitprojekt passieren kann, arbeiten mussten. Wir konnten von zwei so gefragten Namen, die zudem selbst Regisseure sind, ihre jeweiligen Stärken nutzen. Vor Ort war aber immer nur einer. Begegnet sind die beiden sich in Florenz nie.“

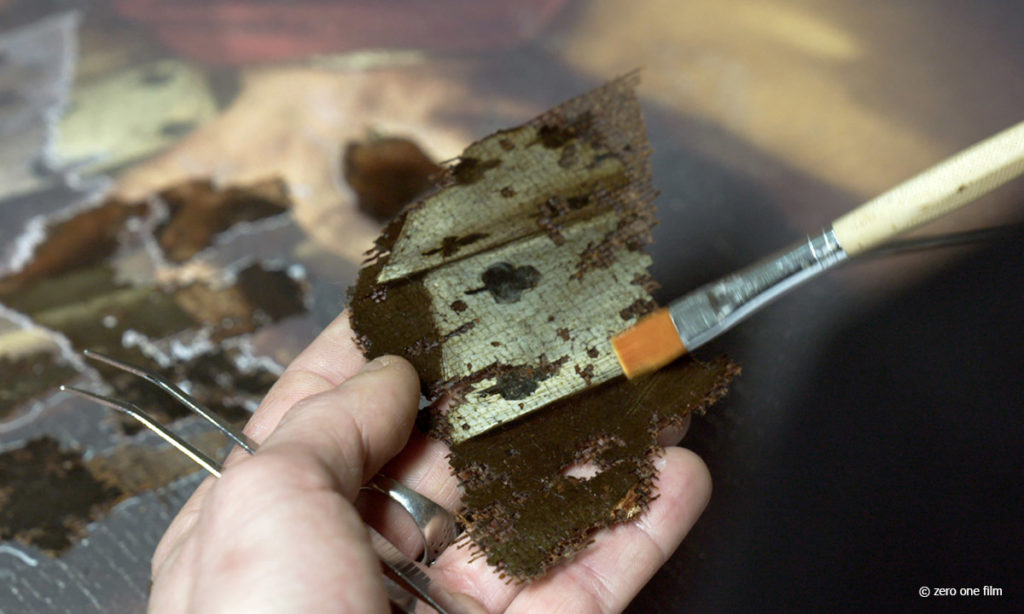

Feindt und Riedelsheimer gelingt es, die Bildwelten der Renaissancekünstler in Erzählstränge zu verwandeln. Ob bei der „Anbetung der Könige“ von Leonardo, Tizians „Venus von Urbino“ oder dem „Engelsturz“, einem Werk von Andrea Commodi, das im Depot der Uffizien Jahrhunderte lang schlummerte und nie öffentlich ausgestellt war. Und sie können improvisieren, betont Enrique, etwa „wenn man Johann Feindt diese schwere Kamera auf die Schulter setzt und sagt, wir müssen da jetzt ein paar Stunden dranbleiben. Wir wissen zwar nicht, was passiert, aber bleib eng dran. So etwas kann Johann Feindt unglaublich gut.“ Oder Thomas Riedelsheimer, der nie müde geworden sei, Möglichkeiten zu ersinnen, wie die hohen Räume und Gänge in Kranfahrten so aufzulösen seien, dass zum einen ihre Pracht im Ganzen, aber auch entfernte Details an oder direkt unterhalb der Decken in Szene gesetzt werden konnten.

Schmidt macht alles neu

Dass Commodis‘ Engelsturz dem Publikum erstmals und in einem eigens gestalteten Saal zugänglich ist, ist wie unzählige andere Neuerungen in den Uffizien Eike Schmidt zu verdanken. 2015 wurde der Deutsche zum Direktor der Uffizien, des Palazzo Pitti und der Boboli Gärten ernannt. Das brachte Corinna Belz auf die Idee zum Film.

Eike Schmidt hat als Museumsmann eine Karriere vom Feinsten: National Gallery of Art in Washington D.C., Getty Museum in Los Angelos und Minneapolis Institut of Arts, Florenz kannte er schon als Stipendiat. Seine lockere und doch absolut entschlossene Arbeitsweise fangen Belz und Sánchez Lansch auf grandiose und oft auch auf humorvolle Weise ein. Etwa, wenn zu Beginn des Films Schmidt amerikanische Spenderinnen hofiert, wenn er den britischen Künstler Antony Gormley empfängt oder wenn er erklärt, seine Arbeit in den Uffizien habe viel mit Schachspielen zu tun, „aber nicht an einem Brett, sondern gleichzeitig an 30 oder 40 Brettern.“ Dass da nicht jeder Zug zum Sieg führe, damit müsse man dann eben leben.

Museumsarbeit als Blitzschach

Auf dem Schachbrett der Uffizien muss Eike Schmidt circa 400 fest und fast genauso so viele frei Mitarbeitende bewegen, in unterschiedlichsten Abteilungen, mit unterschiedlichsten Herausforderungen, immer unter Zeitdruck. Da läuft der hünenhafte Direktor in schnellem Schritt seinen Leuten meist voran, gibt Anweisungen nach links und rechts, führt im Gehen ständig Telefonate, sammelt gleichzeitig Müll vom Boden auf, spricht Englisch, Italienisch und Deutsch, je nach Bedarf, und überwacht jede der unzähligen Baustellen in den weitläufigen Korridoren höchstpersönlich.

Nur im engen Büro des Direttore an einem Arbeitstisch, der mehr an Antiquitätenladen als an eine zentrale Schaltstelle erinnert, wirkt Eike Schmidt dann doch ein wenig wie der klassisch italienische Kulturfunktionär. All das ist weg, sobald der Mann in Bewegung ist. Sobald er dorthin eilt, wo neu gehängt, gerahmt, gestrichen, restauriert und generell neugedacht und radikal umgestaltet wird.

Vor allem hat Schmidt die Uffizien mit der digitalen Welt versöhnt; eine Herausforderung, die seine Vorgänger schlichtweg ignorierten. „Vor Schmidt hatten die Uffizien nicht einmal eine eigene Website“, erzählt Enrique. „Und jetzt sind sie auf Facebook, Instagram und überall in den Sozialen Medien unterwegs.“ Eike Schmidt hat aber auch viel für die Unternehmenskultur des Museumsbetriebs getan. „Er hat sogar Sprachkurse eingeführt, und zwar für alle Mitarbeiter. Das ist jetzt so, dass der Bibliotheksdirektor da neben einer Reinigungskraft sitzt, und die lernen gemeinsam Russisch. So etwas gab es vorher nicht, und das bringt ihm viel Anerkennung in seinem Team.“

Zeitgenössische Kunst im Dialog mit der Renaissance

Ein Glück für den Film ist, mit dabei sein zu können, als der Brite Antony Gormley inmitten der Medici-Sammlung eine lebensgroße Skulptur aufstellen darf. Als Zuschauer spürt man, wie angespannt und heikel die Situation ist, wenn Gormleys Team Löcher in den Boden bohrt, um Verankerungen anzubringen, und die Uffizien-Mitarbeiter sichtlich blass und nervös werden, weil es auch so etwas zuvor noch nie gegeben hat. Fast hätte das Filmteam diese spannenden Momente verpasst. Denn Gormley hatte die Aufstellung der Skulptur unerwartet um drei Wochen vorverlegt. „Das hatte uns eiskalt erwischt“, erzählt Enrique, „wir waren zwar in Florenz, aber nur für Recherchen, und plötzlich hieß es, das ist morgen. Wir haben es dann gerade noch so geschafft, dass das Team heruntergeflogen kam und wir in den nächsten beiden Nächten diese Szene drehen konnten.“