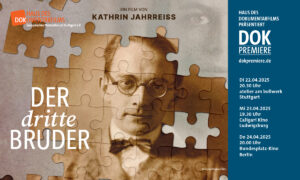

Das Haus des Dokumentarfilms zeigt im März 2025 Kristine Nrecajs und Birthe Templins Dokumentarfilm WO/MEN als DOK Premiere in Berlin, Stuttgart und Ludwigsburg. An die Vorführung schließt sich ein Filmgespräch mit den Regisseurinnen an. Der bundesweite Kinostart ist am 13. März 2025.

Schneeweiß. Die Leinwand eine glatte, gleichsam unbeschriebene und noch unbebilderte Fläche. Panorama einer Landschaft, aufgenommen aus der Höhe. Die Kamera folgt einer Fährte, schwebt über dem Schnee, findet ein Pferd, das durch die Ebene in einer diagonalen Linie trabt. Die erste Einstellung gleicht einer Gedankenmetapher. Eine Spur wird gelegt. Es ist nichts so, wie es scheint. Schnitt. Klackende, von Schlagwerk getriebene Musik. Bildersplitter, die sich noch nicht zu einer Geschichte fügen. Ein Fest. Eine Person – Mann? Frau? – dreht sich zur Kamera. Der Blick ist streng. Demo junger Frauen. Eine Demonstrantin hält ein Plakat vor sich: Girls can, girls did, girls will. Ein abgedunkeltes Zimmer. Eine Person, abgewendet vom Kamerablick, sinnt durch das Fenster. Talkshow. Warum, fragt ein Mann, sind wir darauf fixiert, einen Sohn bekommen zu wollen? Ein Mensch streift durch eine Straße, von der Kamera gefolgt, tätschelt lächelnd einer Frau die Wange. Skyline von New York. Eine Frau – oder ist es ein Mann? – fixiert die Silhouette. Wieder Talkshow. Mein Gott, sagt eine junge Frau, ein Mädchen, das hätten ihre Eltern bei ihrer Geburt gedacht. Warum ein Mädchen? Eine Hochzeitsgesellschaft. Das Brautpaar und die Gäste tanzen. Nun guckt, frontal, die Person, die zuvor durch die Straße ging, in die Kamera. Raucht eine Zigarette. Wieder das Fest. Musik und Tanz. Auf einem Hof, der Schnee steht hoch, wird – von wem? – Holz gehackt. Das Beil fällt. Cut. Schwarzbild.

Burrneshë, ~ a // Burr (Mann) – neshë (weibliche Endung)

„Was bedeutet es, eine Burrnesha zu sein? Es bedeutet stark und unabhängig zu sein, zu arbeiten. Auf dem Bauernhof, mit Tieren, in den Bergen, im Wald, auf dem Feld. Wie ein Mann.“ Ein Statement. Die Betonung liegt auf „wie ein Mann“. Und das „wie“ bedeutet Unabhängigkeit. „So ist das Leben leichter.“

Der Film macht bekannt mit einer albanischen Tradition. Porträtiert sechs Frauen unterschiedlichen Alters, die in ihren Familien die Rolle des Mannes übernommen haben. Und dabei auch so etwas wie einen Geschlechtertausch vornehmen, in dem sie sich auch äußerlich wie Mann kleiden. Doch Deserteure eines Lebenstransfers sind sie nicht. Auch in Afghanistan gibt es diese Form des Rollenwechsels: die sogenannten Batscha Poschi, die, welche als Jungen angezogen sind. In Südmexiko ist ein ähnliches gesellschaftliches Phänomen beheimatet: die Muxes. Als Jungen geboren, übernehmen sie weibliche Geschlechterrollen. Und Marimachas, die ähnlich leben wie die Burrneshas. Doch „Wo/Men“ ist kein ethnologischer Film.

Regie & Buch: Kristine Nrecaj, Birthe Templin; Kamera: Alfred Nrecaj; Schnitt: Evelyn Rack; Produzent: Katrin Springer; Produktion: Filmkantine UG in Zusammenarbeit mit YLE Teema; Verleih: missingFILMs; © 2024 Sechs Burrneshas erzählen von ihrem Leben. Warum sie sich entschlossen haben, aus einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft auszubrechen. Eine Rolle anzunehmen, die ihnen qua Geburt so nicht zugedacht war. Die Gründe, die sie dazu gebracht haben, sind vielfältig. Sie konnte, so eine Burrnesha, die Einschränkungen nicht ertragen, denen sie als Mädchen ausgesetzt war. Eine andere berichtet, sie habe die Familie wirtschaftlich unterstützen müssen, da es keine männlichen Erben gab. Eine Burrnesha zu werden, war die einzige Möglichkeit, einer Zwangsehe zu entgehen. Die Regisseurinnen geben ihnen einen weiten filmischen Raum. Lange Einstellungen. Die Kamera (Alfred Nrecaj) konterkariert den Fluss des sich ‚selbst erzählenden Lebens‘ nicht durch eine falsche Beweglichkeit, sondern beschränkt sich gleichsam auf eine ‚zuhörende‘ Position in achtsamer Distanz. Beobachtungen am Rand – Haushaltsverrichtungen, ein Plausch mit einem alten Mann. Eine Fotowand gespickt mit den Bildern eines Lebens: ein kleines Mädchen, aufgehübscht in einem Kleidchen, dazu die Erzählung, der Vater habe nach dem Tod der Brüder begonnen, sie wie einen Jungen zu behandeln. Besuch im Frisiersalon – Achte auf Deine Worte, sagt die Friseuse voller Respekt mit einem Lachen zu einer anderen Kundin, sie ist eine Burrnesha! Im Modegeschäft lässt sich eine Burrnesha einen Anzug anpassen. Sie alle strahlen gelassenes Selbstbewusstsein, eine lässige Beharrlichkeit und innere Beschwingtheit aus. Praktische Tüchtigkeit zeichnet sie aus. Sie verkörpern die Würde der Ausnahme.

„A je burrnesh?“ – „Bist du so stark wie ein Mann?“

Eine Burrnesha, das ist also das Mädchen, das zu Hause bleibt. Und sich auch im äußeren Auftreten einem Mann angleicht. Und auf sexuelles Verlangen verzichtet, auf Ehe und Kinder. Doch selbstbestimmt, ihre Entscheidung, so zu leben, ist nicht als willentliche Selbstbeschränkung misszuverstehen, sondern als die Entschlossenheit zu einer Perspektive, die Freiheit ermöglicht. Denn einer Burrnesha kommen Rechte zu, die sonst nur Männern vorbehalten sind. So zu leben: eine subversive Idee.

„Ich wusste nicht, was eine Burrnesha ist, doch als ich mich entschlossen habe, las ich im Kanun, dem Buch der Berggesetze, über die Burrneshas. Wenn es keine männlichen Erben im Haus gab, dann konnte die Frau der Mann des Hauses sein. Bei mir war das nicht der Fall, ich hatte Brüder, ich tat es, um meine Familie zu unterstützen. Die Leute respektierten mich und sagten: ‚Oh, Du bist eine Burrnesha geworden‘.“ „Kanun der Berge“ – das ist das wesentlich mündlich überlieferte, seit Jahrhunderten tradierte mütterliche Gewohnheitsrecht, verbreitet vor allem im albanischen Norden, dem Gegen. In ihm sind Rechtsregeln versammelt – Erb- und Eherechte, Kirchen- und Strafrechte.

Die Regisseurinnen weiten ihre dokumentarischen Beobachtungen. Zeigen Aufnahmen einer Theaterinszenierung, die sich mit der Unterdrückung der Frauen in der albanischen Gesellschaft auseinandersetzt, folgen einer Demonstration von Frauen, die für ihre Rechte einstehen. So bekommt die Vorstellung des Lebens der Burrneshas etwas Exemplarisches. Will verstanden werden auch als ein feministischer Appell. Doch wesentlich bleibt die Ermöglichung des Privilegs der Begegnung mit einem weithin unbekannten, von tradierten gesellschaftlichen Normen eigenständigen Leben.

Donnerstag, 13.03.2025, 20.00 Uhr

Bundesplatz-Kino Berlin

Dienstag, 25.03.2025, 18.15 Uhr

Delphi Arthaus Kino Stuttgart

Mittwoch, 26.03.2025, 19.30 Uhr

Caligari Kino Ludwigsburg