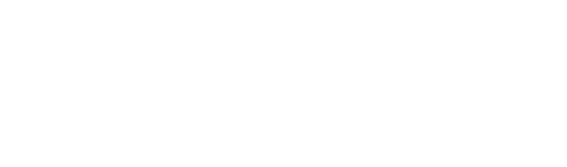

Das Haus des Dokumentarfilms zeigt im April 2025 Kathrin Jahrreiß’ Dokumentarfilm DER DRITTE BRUDER als DOK Premiere in Berlin, Stuttgart und Ludwigsburg. An die Vorführung schließt sich ein Filmgespräch mit der Regisseurin an. Der bundesweite Kinostart ist am 24. April 2025.

Ein Mann und eine Frau streifen über einen Friedhof. Sie sind auf der Suche nach einem Grab. Sie zweifelt am Weg, er besteht darauf, er wisse genau, wo die Grabstelle ist. Vater und Tochter. Sie ist die Regisseurin des Films: Kathrin Jahrreiß. Der Mann ihr Vater. Sie hat ihn zu dieser Erkundung überredet. Er wirkt mürrisch. Nicht abweisend, doch irgendwie zweifelnd an dieser Unternehmung. Sie ist die treibende Person. Sie will herausfinden, wer ihr Großvater Otto Jahrreiß war. Fassungslos steht sie schließlich vor dem Grab, der Stein ist entfernt, die Grabstelle war abgelaufen. Der Vater hatte ihr davon nichts gesagt. Doch, er habe. Er sei, so sagt er, „weder mit Herkunft noch mit Heimat verbunden“. Was hat er hinter sich gelassen? Woran mag er sich nicht erinnern? Obwohl er etwas weiß. In den Gesprächen zwischen ihnen wird zunehmend klar, sie ist weniger auf der Suche nach dem Vater ihres Vaters, sondern nach dessen Mutter. Diese ist wie ausgeblendet aus der familiären Erinnerung.

Die ersten Einstellungen geben ein erzählerisches Muster vor. Es ist unspektakulär. Die Erzählung verharrt in der Familiengeschichte. Wie selbstverständlich werden die Fundstücke der familiären Recherche addiert. Bild fügt sich zu Bild, Erkenntnis zu Erkenntnis. Die Kamera agiert verhalten, sachte Bewegungen, immer auf den Fersen der Regisseurin. Gespräche mit Menschen, die den Großvater und seine beiden Brüder gekannt haben. Verhaltene Fragen, Antworten, die neue Fragen aufwerfen. Im Off eingelesen Auszüge aus Briefen der Verstorbenen. Jahrreiß vermeidet es in bedachter Seriosität, dass ihr privater historischer Exkurs, den man auch als Diskurs verstehen könnte, von Gefühlen geflutet wird. Sie erzählt die Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie, berichtet von den Lebensläufen dreier Brüder, die sich fremd wurden, weil sich in ihre Lebensläufe der Nationalsozialismus keilte, der sie auseinandertrieb. Ihre nüchterne Dramaturgie hebt sich ab von jedweder Stimmungsästhetik. Sie meidet jene milde Attitüde, die nach – trotz aller belastenden Verstrickungen – einer bedingungslosen Aussöhnung mit Eltern und Großeltern strebt. Ihr Impuls ist aber auch kein anklagender. Sehr wohl aber ist die Spurensuche politisch besetzt.

Drei Brüder – und die Leere der Erinnerung

Eine Fotografie von drei Brüdern: links Walther Jahrreiß, Psychiater, bis 1935 stellvertretender Direktor der Psychiatrischen Klinik in Köln, 1936 ‚beurlaubt‘, der mit seiner jüdischen Ehefrau Lotte, geb. Rosenstock, in die USA emigrierte; rechts im Bild Otto Jahrreiß, Rechtsanwalt in Dresden, der mit seiner jüdischen Ehefrau Ruth, geb. Mannheim, im nationalsozialistischen Deutschland blieb. In der Mitte – wie ein Monolith – Hermann Jahrreiß, der im „Dritten Reich“ eine steile Karriere machte: Staats- und Völkerrechtler, bereits 1933 eine Schrift zum Thema „Europa – Germanische Gründung aus dem Ostraum“ publizierte, nach dem Krieg zunächst seiner Ämter enthoben wurde, dann in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen Mitverteidiger von Alfred Jodl, dem Chef des Wehrmachtführungsstabes im Oberkommando der Wehrmacht, in den 1950er Jahren rehabilitiert und u. a. in der Nachkriegszeit als Rektor der Universität zu Köln wirkend.

Eine Generationengeschichte unter den Vorzeichen und Nachwirkungen des Nationalsozialismus: Wie die Erinnerung, die Suche nach einer Erinnerung, medial transportiert wird. In diesem Spannungsverhältnis bewegt sich Jahrreiß‘ Film. Die Aufmerksamkeit auf solche Plots ist in der Rezeption eines breiten Publikums (in der Regel) groß, besonders dann, wenn es um die individuelle Verstrickung von Eltern und Großeltern geht, mit der sich Söhne, Töchter und Enkel konfrontiert sehen. Solche Familiengeschichten, Romane wie Filme, hatten in den vergangenen Jahren und haben immer noch Konjunktur. Es scheint, als ob sie beim Publikum so etwas wie eine synchronisierende Emotionalisierung mit der Vergangenheit der eigenen Familie herstellen. Stehen solche Entdeckungen und deren Implikationen also, wenn sie erzählt werden, literarisch, dokumentarisch oder filmisch aufbereitet, gleichsam stellvertretend für jene, die eine solche Spurensuche nicht aufnehmen?

Die Regisseurin entdeckt auf der Suche nach der Mutter ihres Vaters, dass am 31. Dezember 1942 der Großvater in der ‚Dresdner Neueste Nachrichten‘ eine Todesanzeige für seine Frau schalten ließ, dass sie am 23. Dezember ihm und der Familie „grausam entrissen“ worden sei. Ein sprachlicher Euphemismus, der verdecken sollte, dass Ruth Jahrreiß ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde. Die Formulierung wurde von den Behörden als versteckte Kritik am System empfunden, Otto Jahrreiß im Januar 1943 zeitweise in Polizeihaft genommen, verlustig seiner Zulassung als Rechtsanwalt. Wer waren die Denunzianten? Und warum verschwieg Otto Jahrreiß nach dem Krieg, dass seine Frau Opfer der Shoah geworden war? Warum erfand er eine Krankengeschichte als Legende? Aus Scham, gefangen zwischen Leidens- und Schuldgedächtnis? Und was schließlich ließ ihn in der DDR zu einem ‚Täter‘ werden, zum ‚Denunzianten‘, angeworben als Mitarbeiter von der Staatssicherheit? War er neuerlich ein Opfer staatlicher Drangsalierung, fügig, haltlos, einfach schwach. Hatte er keine andere Wahl?

Die Lehre der Erinnerung – drei Brüder revisited

Kathrin Jahrreiß verfällt bei ihrer Spurensuche nicht in ein vorgefertigtes, quasi wohlfeiles Schamgefühl, das, so scheint es, ihrer Familie nach dem Krieg als Schutz vor der Erinnerung, vor der Wachheit des Gedächtnisses schützte. Erliegt auch nicht der Versuchung einer billigen Anklage. Sie schafft es – mit zunehmend befreiendem Gestus – ein Gespräch in der Familie herzustellen; und auch mit jenen, die außerhalb dieser, mit ihr dennoch verbunden waren, ob als direkte Zeugen oder aus zeitlicher Distanz. Privates und öffentliches Nachdenken verknoten sich. Und der Knoten zeigt ein Muster. Brüche werden erkenn- und verstehbar, Ungereimtheiten aufgedeckt oder angesprochen. Geschichte überlagert von Gefühlen, zeitimmanenten und heutig reflektierten. Jahrreiß‘ Vater sagt: „Nicht immer wächst über alles Gras.“ Und ergibt sich in die Freiheit des endlichen Sprechens.

Regie & Buch: Kathrin Jahrreiß; Produzent:innen: Roswitha Ester, Torsten Reglin; Kamera: Marcus Winterbauer; Montage: Nicole Schmeier, Nicole Winterbauer; Produktion: Ester.Reglin.Film; Förderer: Film- und Medienstiftung NRW, BKM – Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Filmförderfond (DFFF); Verleih: Real Fiction Filmverleih Dienstag, 22.04.2025, 20.30 Uhr

Atelier am Bollwerk Stuttgart

Mittwoch, 23.04.2025, 19.30 Uhr

Caligari Kino Ludwigsburg

Donnerstag, 24.04.2025, 20.00 Uhr

Bundesplatz-Kino Berlin